Paroles de l'écrivain et poète colombien Juan Manuel Roca

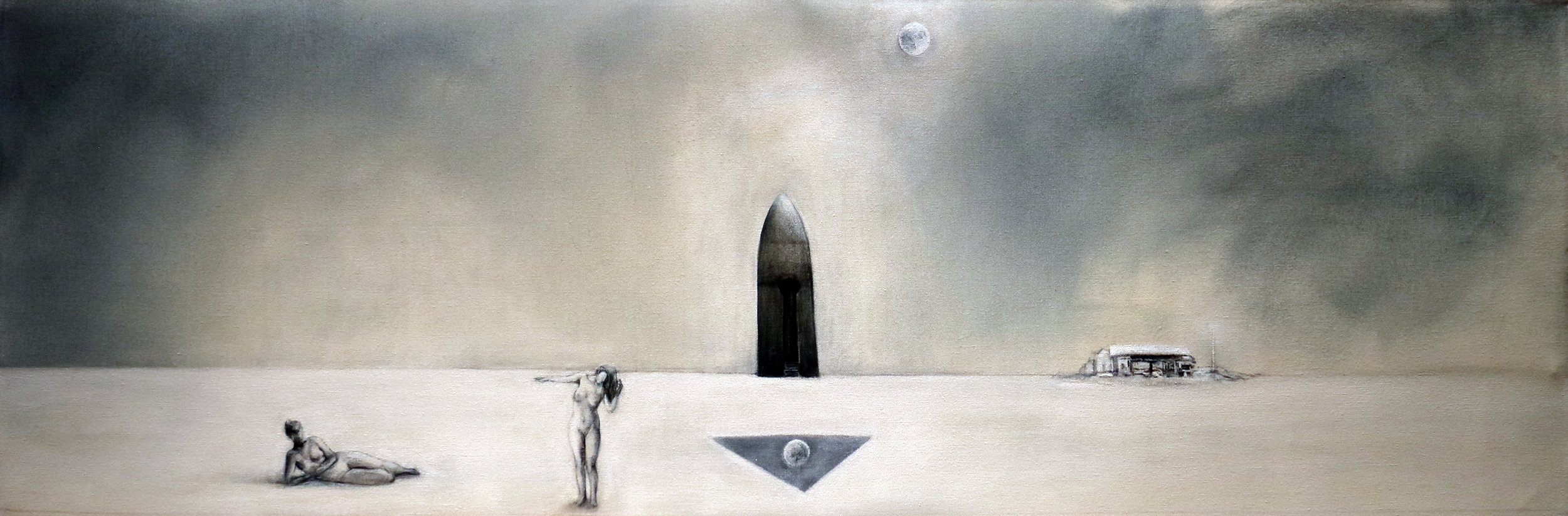

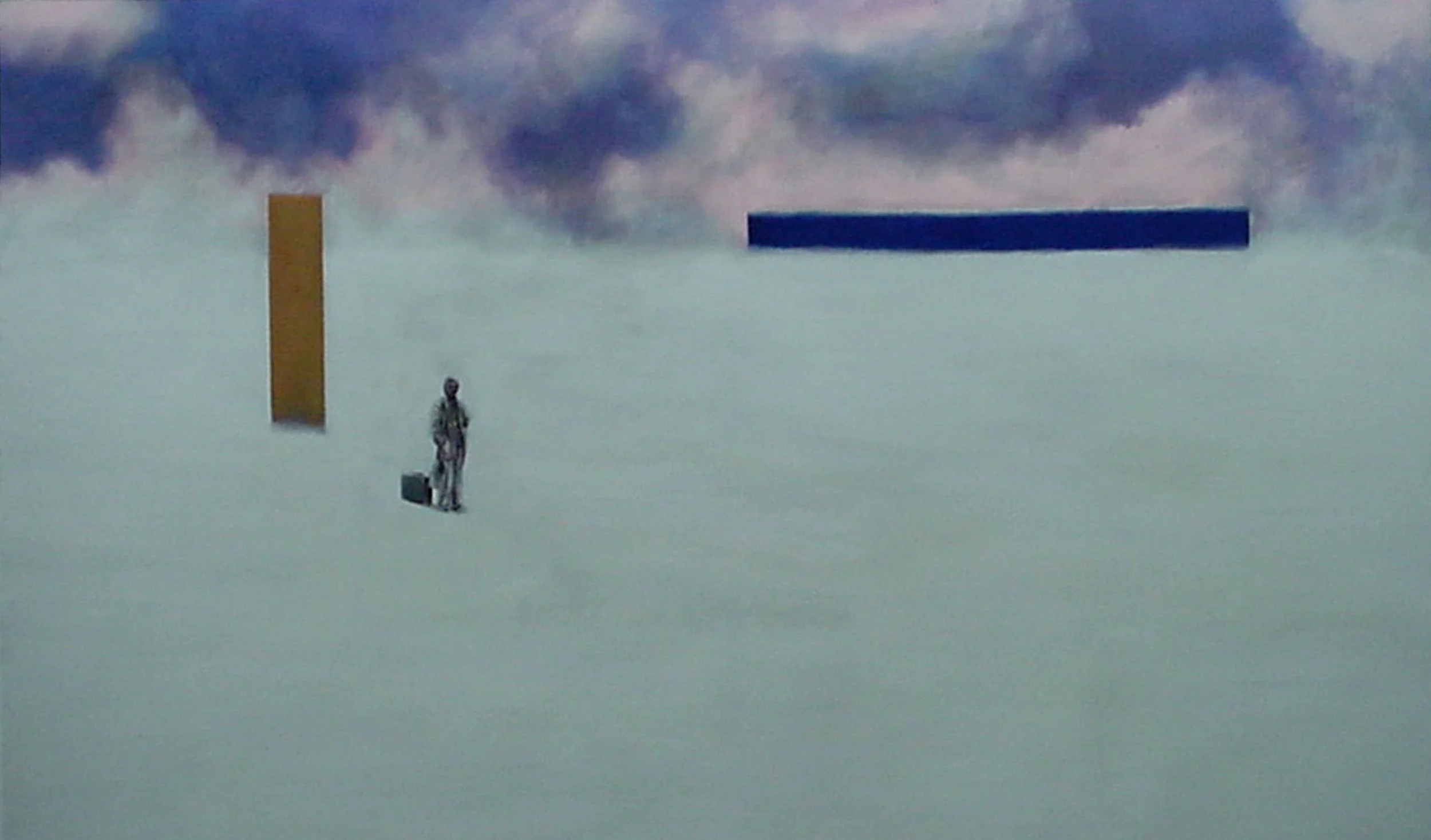

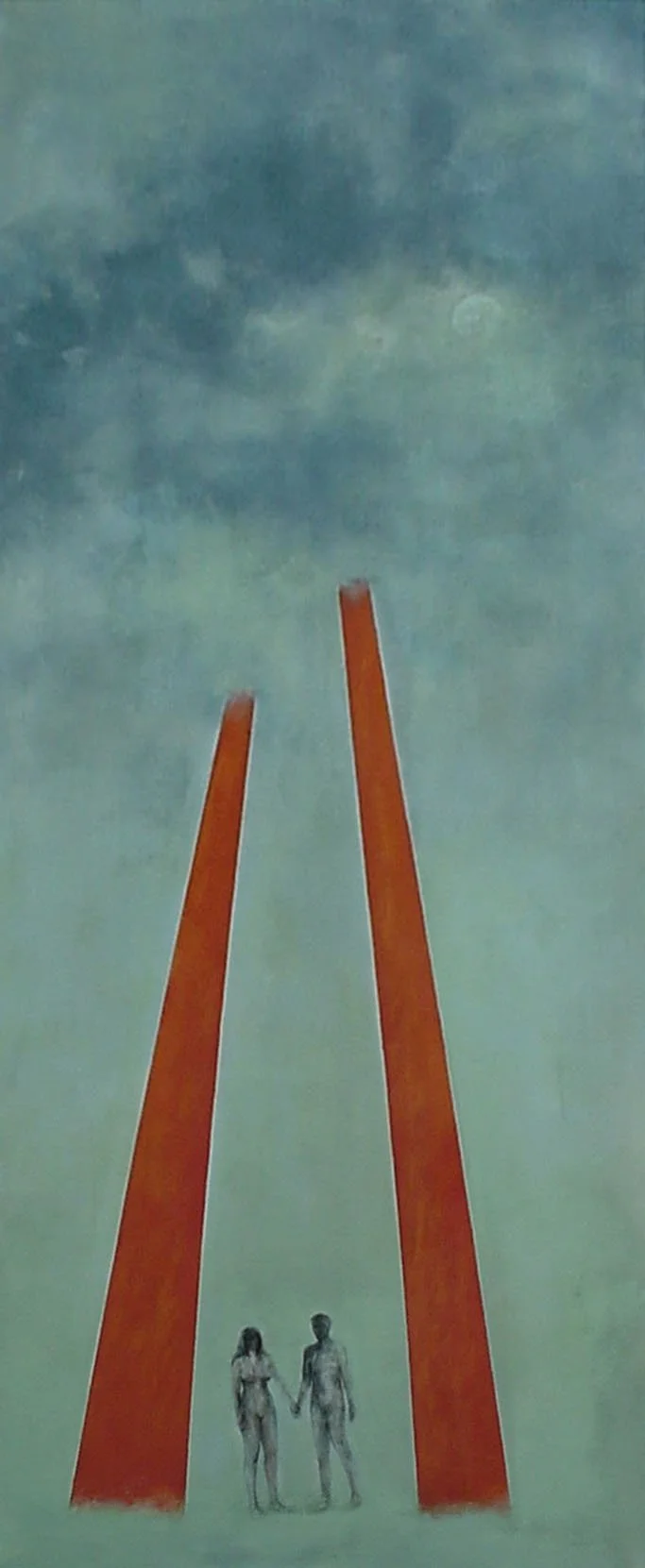

Les œuvres récentes de Mario Londoño, plutôt que d'être détachées, sont bien éloignées de la syntaxe surréaliste qui l'a accompagné dans son parcours – cette union entre le parapluie et la machine à coudre sur la table de dissection lautréamontienne – et créent désormais un ensemble où les zones de matière et de couleur, en augmentant les dimensions de ses formats, deviennent plus picturales. Les couleurs et les coups de pinceau qui capturent ces territoires amphibies dans son travail s'approprient un espace où l'abstraction accompagne la figure dans un dialogue silencieux, dans des rêves qui enchaînent les objets vus et les regards visités.

Vertige et Silence, par Angela Garcia pour l'exposition à la Fundación Arte Vivo Manizales

Dans ces tableaux, la nuit apparaît, d'autres formes d'immobilité, d'autres images de mouvement, et l'insistance sur les grands espaces. La finesse du trait lumineux de la montagne nous parle de l'éloignement, un trait lunaire qui brevète l'immensité avec la suggestion de la distance. Proximité et distance abritées dans l'air du rêve. Au premier plan, des gestes précis sans nuire à la prudence contrastent avec des visages diffus.

Ces tableaux exercent une plus grande agitation plus ils sont immobiles ou fixes, plus ils révèlent à mesure que les scènes sont plus imprécises, plus attachants à mesure qu'ils échappent à une cohérence facile. Le drapeau est une porte, le mât une incision dans le ciel stimulant la maîtrise du vent. Immobilité et mouvement, moins contextualisés que le pas du tigre, plus hiératiques.

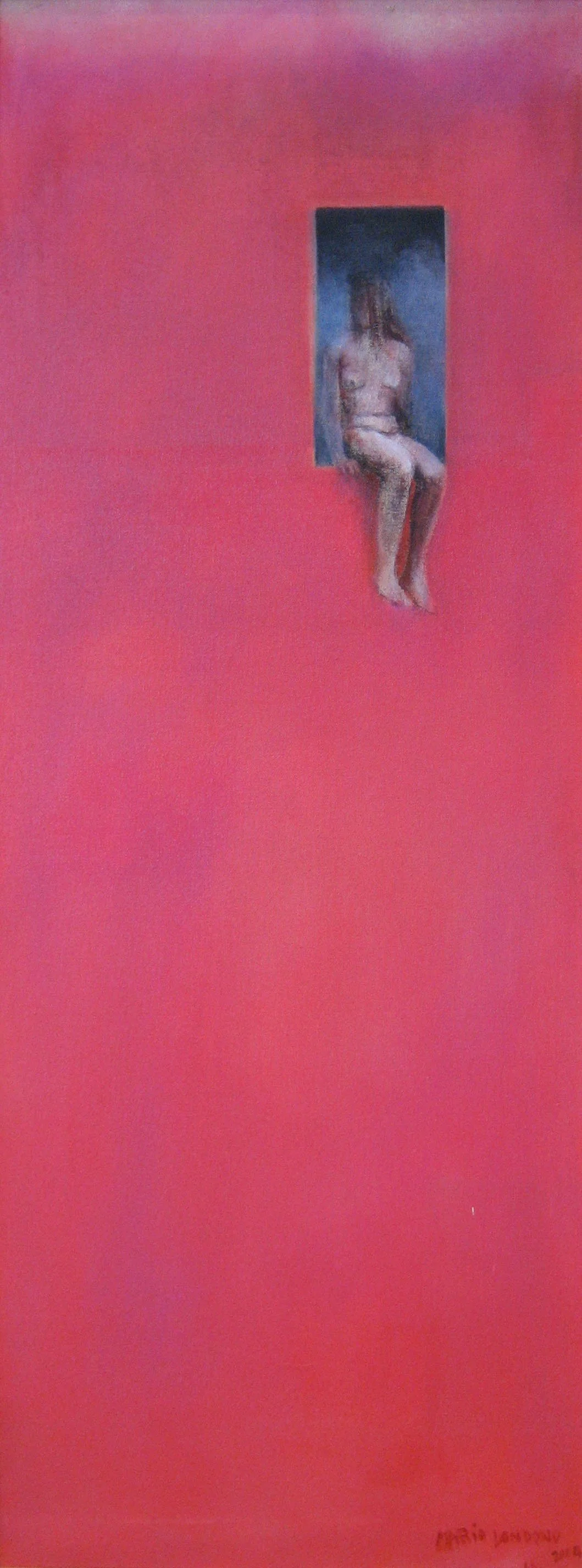

Le vide dans ce flot de silence. Comme si des hommes et des femmes détachés du hasard se résignaient à la capture de l'œil qui témoigne du froid et du magnétisme de la nuit dont l'épaisseur imprègne le présent. Phantasmagorie, une sensation que chaque image peut disparaître au second regard, sauf pour la nuit, le silence et la solitude.

D'où vient la lumière des plans immédiats ? Vient-elle du pinceau ou de la présence de celui qui se tient devant, ajoutant son propre silence à celui du tableau ? Il y a si peu d'éléments, il y a une telle dépopulation, comme si l'on voulait mettre en valeur les absences… et pourtant, dans cette nudité, une autre lumière, déjà vue dans des œuvres précédentes : un homme avec ses pieds sur le fil traversant le vide est un paysage nu. Un fragment d'aile dans l'immensité bleue tandis que le feu consume la maison est une peinture dont la terreur n'est pas dissimulée même par la subtilité des plumes. La catastrophe n'est pas dissimulée par la contingence sereine des quelques éléments actifs. Un cheval et un cavalier, arrêtés dans les airs ou dans le désert, révèlent l'imminence du vertige. La concision nous frappe et nous défie de contenir le clameur des images. Mais un autre type de familiarité continue une trajectoire littéraire, nous fait parler avec des arômes et des personnages reconnus : le cheval, la fille qui fume, le tigre.

L'onirisme résulte du scintillement des scènes voisines, mais aussi du balancement de l'appropriation et de la désappropriation par le peintre qui devient innocence, comme dirait Marcel Schwob « entre la terreur et la pitié ». Ne pas comprendre pourquoi, à travers lui, ces choses apparaissent sur la toile. Un sentiment que la peinture terminée surprend le peintre et l'installe dans son moi spectateur ; c'est là que réside l'ubiquité : appartenir au rêve tout en étant notre possession étrangère.

Et une tension persiste malgré les espaces illimités. Tout est dense : la substance lumineuse du regard, l'intimité de la nuit, le danger, la solitude, le sceau de l'enfance.

Paroles de l'écrivain colombien Fabian Castaño pour l'exposition « Umbral del Sueño, Umbral del Mundo »